El reloj marcaba 6:58 am. Pisé el acelerador del taxi. Mis manos húmedas apretaron el volante mientras el sudor empapaba mi frente. Casi me brinqué un semáforo, pero el miedo a ser azotada me hizo frenar de último momento.

Cuando llegué al hotel unos minutos más tarde, la cliente estaba dando vueltas y revueltas en la acera. Se veía preocupada, el ceño fruncido, concentrada en su teléfono celular. Tomé dos inspiraciones profundas y me forcé a sonreír para disimular mi pánico. La señora estaba lista para su excursión, con mochila y gorra. Olía a bronceador con coco.

—I missed my boat —me dijo, molesta.

Sentí un dolor intenso en el pecho. En el trópico, el sol arde desde horas tempranas. Además, mi cuerpo estaba tieso después de transportar gente toda la noche entre aeropuertos y hospedajes.

Llamé a mi hermano que trabaja en turismo, y ofrecí a la señora llevarla a otro muelle que aún tenía salidas para una isla popular en el mar de Java. Llegamos justo a tiempo. No cobré el viaje, pagué por su boleto, ida y vuelta, pedí disculpas mil veces y me despedí con una reverencia tradicional, ojos dirigidos al asfalto. La cliente quedó asombrada.

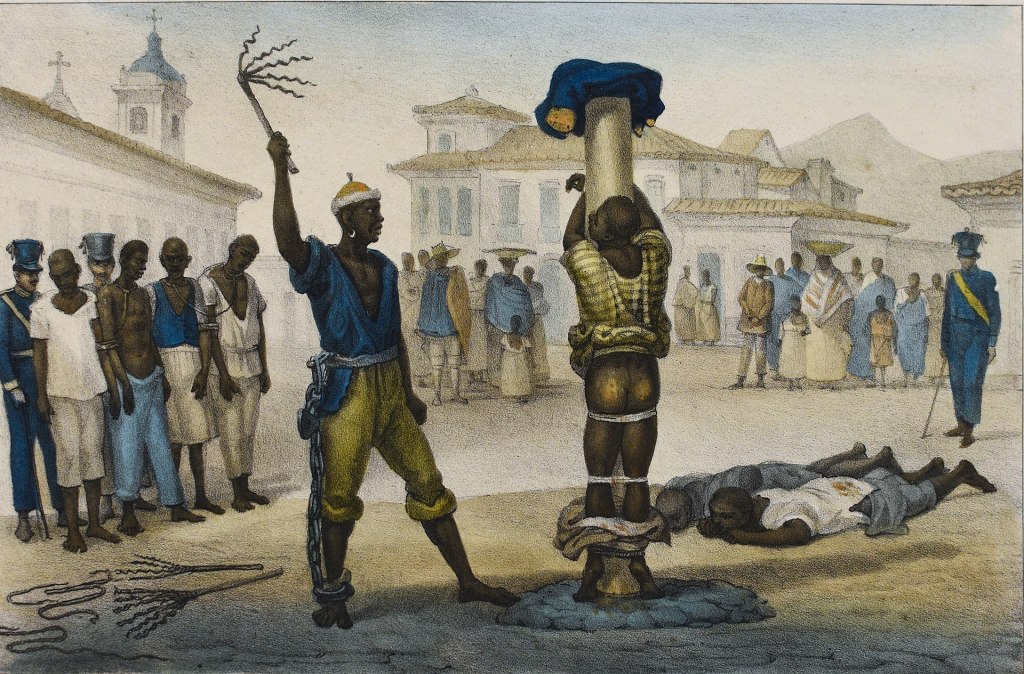

Ahora estoy rezando para que no me denuncie a las autoridades. Por algo tan benigno como un atraso, el juez podría castigarme con golpes de vara en la espalda. A mis 67 años estoy demasiado cansada.